mercredi 23 février 2022

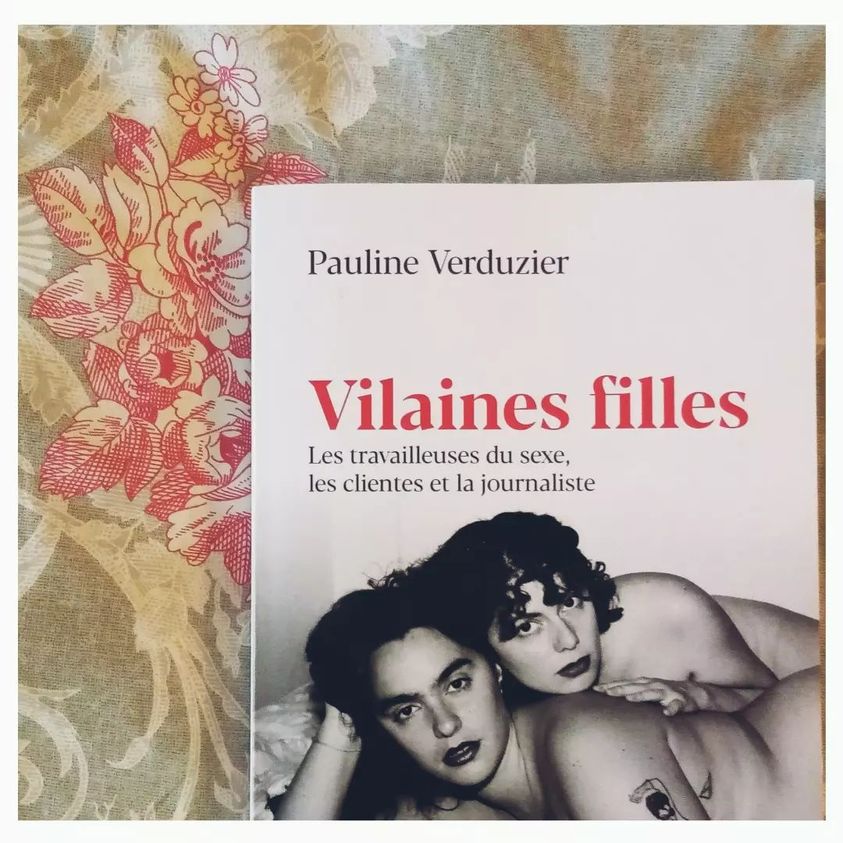

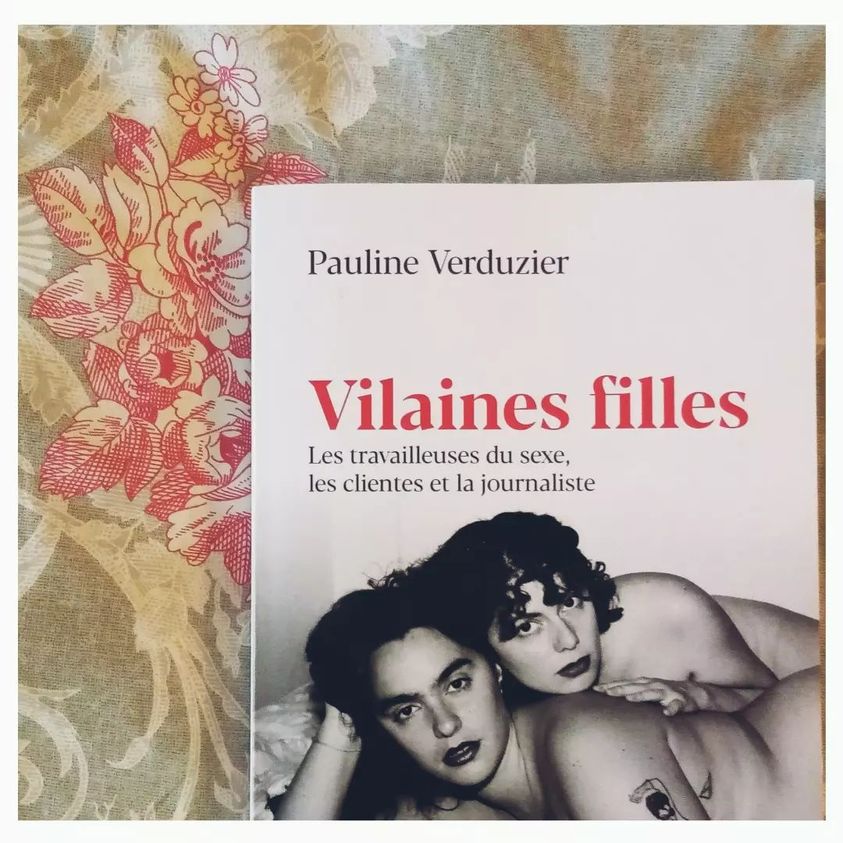

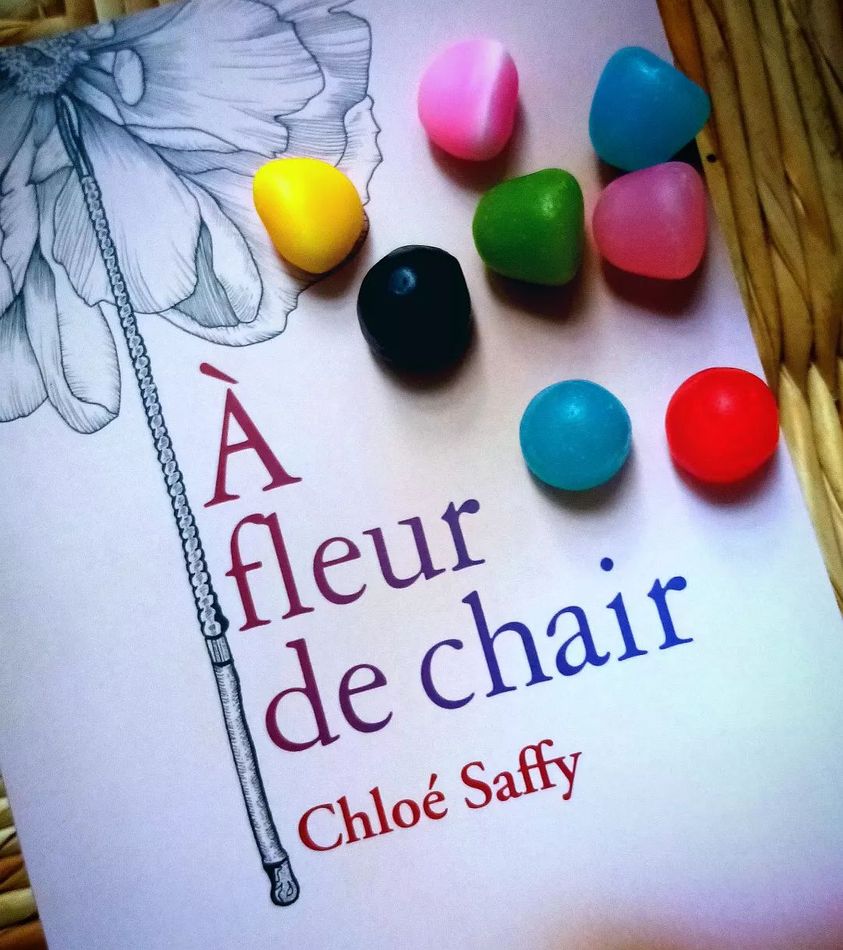

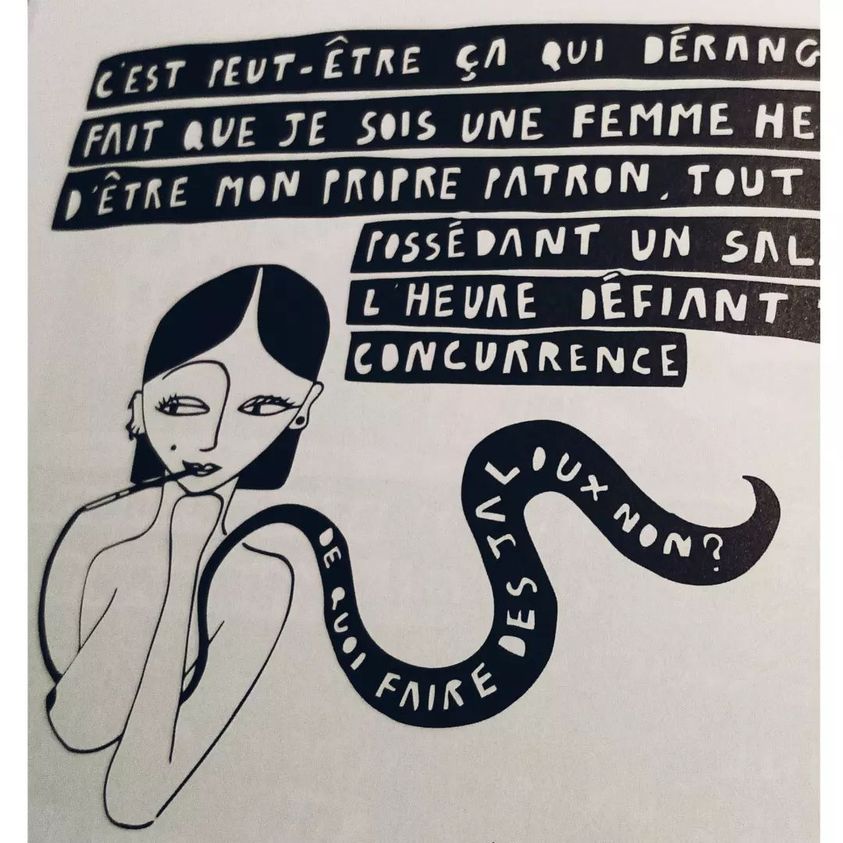

Stigmatisation des "femmes de mauvaise vie" (Lectures connexes (9))

Par admin, mercredi 23 février 2022 à 09:12 :: La Viveuse (2022)

mercredi 23 février 2022

Par admin, mercredi 23 février 2022 à 09:12 :: La Viveuse (2022)

mardi 22 février 2022

Par admin, mardi 22 février 2022 à 09:24 :: La Viveuse (2022)

vendredi 18 février 2022

Par admin, vendredi 18 février 2022 à 12:56 :: La Viveuse (2022)

jeudi 17 février 2022

Par admin, jeudi 17 février 2022 à 11:40 :: La Viveuse (2022)

mercredi 16 février 2022

Par admin, mercredi 16 février 2022 à 12:59 :: La Viveuse (2022)

mardi 15 février 2022

Par admin, mardi 15 février 2022 à 10:12 :: Les Contes noirs du Paris moderne

lundi 14 février 2022

Par admin, lundi 14 février 2022 à 09:36 :: La Viveuse (2022)

dimanche 13 février 2022

Par admin, dimanche 13 février 2022 à 14:24 :: La Viveuse (2022)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 >