lundi 13 mai 2019

Par admin,

lundi 13 mai 2019 à 15:29 :: Les bons Profs (2019)

Second message de la collègue et amie à propos des "Bons Profs" et de son ressenti :

Maintenant, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que je n'écrirais pas un livre là-dessus. D'abord, il y a une foultitude de gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Tu dois connaître le blog de Fabrice Erre, sur le site du Monde? Je pense que ce type est une sorte de génie: il arrive à faire passer tout un tas de choses dans un style qui paraît léger et dont la lecture fait sourire, ce qui le rend sympathique, ce que je ne saurais faire en l'occurrence. Et son blog vaut aussi, largement , par la pertinence des commentaires qu'il suscite.

De plus, je n'ai pas la moindre envie de me plonger moralement dans un ouvrage de cette sorte, qui m'amènerait à ruminer des choses désagréables un nombre considérable d'heures, alors qu'au contraire je travaille à résister à cela en cherchant des échappatoires. Vois-tu, je ne suis pas sûre que le "grand public" puisse se rendre compte de la violence des années Najat-Hollande sur les professeurs de lettres classiques. Cette discipline ne peut être épousée que par des gens passionnés, et la "réforme" a attaqué les personnes dans leur vif bien plus qu'elle n'a "changé le système". Ces cinq années ont été très dures pour moi, d'abord à cause de Najat et consort, mais aussi parce que ses années au ministère ont coïncidé avec les années qu'a passées à la tête de mon collège une chef complètement folle (pathologiquement, elle a un dossier très épais au rectorat, une cinglée dangereuse qui a voulu se faire un nom en dépassant les objectifs de la ministre quitte à s'en prendre personnellement au prof de LC en poste, moi en l'occurrence; heureusement que mon équipe m'a soutenue, c'est remonté haut, et elle a passé un week-end entier à se faire remonter sévère les bretelles par l'IG, l'inspecteur d'académie et le recteur. A la fin de l'année dernière, elle a été promue dans les Ardennes). Pendant ces années-là, j'ai terminé deux fois l'année scolaire à l'hôpital: la première fois parce qu'à la suite d'une chute je me suis cassé l'humérus en trois morceaux, j'y ai gagné deux opérations, une semaine d'hôpital, trois mois et demi d'arrêt, dix-huit mois de rééducation et un taux d'invalidité de 6%, l'année suivante on m'a trouvé une tumeur au cerveau (qui expliquait rétroactivement ma chute: je n'avais pas vu la marche pour cause de nerf optique attaqué), et j'ai fini à la Salpêtrière, où l'on m'a fort proprement ouvert le crâne pour me la retirer. Mon année scolaire s'est terminée à Pâques, et j'ai perdu la moitié de mon champ de vision de l'oeil droit. Pendant ce temps-là, mon père déclarait son troisième cancer, qui l'a enlevé, et une amie proche à moi, collègue de lettres de mon établissement, a déclaré à la suite un cancer du poumon d'une forme particulièrement dégueulasse, qui l'a tuée en 14 mois. Elle voulait se lancer dans l'écriture pour quitter l'EN, avait participé à des ateliers d'écriture à Paris et, quand tu as monté le tien, elle venait d'entrer à l'hôpital. Tous les mercredis, j'allais la voir pour lui raconter la séance, elle prenait des notes et essayait de faire les travaux demandés, et me disait que dès qu'elle serait guérie elle nous rejoindrait. Elle n'avait jamais fumé et vivait dans un environnement non fumeur et s'est beaucoup interrogée pour savoir pourquoi elle avait déclaré un cancer du poumon, pour arriver à la conclusion que la seule cause qui lui paraissait plausible était le stress lié aux conditions de travail, entre Najat et notre folle à nous.

Alors quand je te dis que pour moi, un bon prof est d'abord un prof vivant, ce n'est pas vraiment une plaisanterie. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai développé une tumeur au cerveau. Mais je sais comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Crois-moi, quand on t'annonce ça, ça te fout les jetons et ton échelle des valeurs se recalcule toute seule.

Je sais très bien que la misère sociale était en grande partie le thème de ton précédent livre, que j'avais lu lui aussi. Je conteste juste un peu le fait qu'on puisse parler de la condition enseignante en laissant ce "détail" de côté.

Concrètement, que mes élèves soient pour partie d'entre eux dans la misère ne m'empêche pas de travailler. Chez nous, le père n'avait pas son bac et ma mère s'était arrêtée là, cela n'a pas empêché que le moins diplômé de ma fratrie ait bac +4 et vive largement bien: il travaille en free lance et monte des sites web à la demande pour des entreprises. Crois-moi, ça paye.

Mais nous avons, nous, été élevés dans l'idée que l'école nous garantirait de la mouise et j'ai même appris pendant mes études une loi de société, la "loi de la promotion sociale", qui disait que globalement, les enfants de "mon" époque avaient deux ans d'études de plus dans les pattes que leurs parents, grâce à l'école de la république. Soit. Moi j'en ai eu 13.

Ce qui me donne envie de gerber, c'est qu'aujourd'hui tout semble orchestré pour que ce soit le contraire. Mes élèves ne sont pas idiots du tout, et certains sont même motivés pour travailler et curieux d'apprendre. Mais le ministère et les programmes en décident autrement. Personne ne comprend rien aux programmes de Najat, pas même les inspecteurs, qui sont pharaoniques (je terminerai à la rentrée la deuxième partie d'un programme qui en compte 5, et je ne suis pas du genre à laisser branler mes élèves). Le nouveau ministre ne sert qu'à causer doucement pour apaiser la galerie mais, malgré ses bonnes paroles, il n'a rendu aucun des moyens disparus pour les langues anciennes (je n'ai toujours pas d'heures attribuées) et a RAJOUTE des choses aux programmes de Najat, qu'il n'a pas touchés.

Concomitamment, le temps de travail des profs en collège a explosé, nous nous épuisons en tâches inutiles pour les élèves et énervantes, qui ne servent à rien d'autre qu'à alimenter la machine à paperasse et la fabrique des statistiques. 6 réunions les soirs en deux semaines à la rentrée, alors que nous sortons des réunions le soir pour les conseils et les réunions parents, tout ça pour quoi???

J'ai appris que ces combats m'usent en tant que personne même dans ma chair, alors pour rester en vie et vivable j'ai entrepris de faire le deuil de tout ce qui a fait ma vie jusque là. Ma chef (la nouvelle, qui est très bien), me disait le jour des vacances que "plus personne n'en est à s'occuper des programmes", ça en dit long sur la gouvernance de l'EN, non?

Bon, toute cette lecture à laquelle j'avais essayé de te faire échapper mais tant pis pour arriver à dire que, si tu veux mettre mon mail sur ton site ou sur Facebook ça m'est égal si tu ne mets pas mon nom et que je ne me trouve mêlée à aucune controverse à la suite de tout ça. S'il y a des commentaires intéressants qui émergent, je veux bien que tu me le fasses savoir, mais je ne me battrai en aucun manière pour défendre quoique ce soit là-dedans, c'est trop tard. Ma vie à moi, ça reste la littérature, la culture antique et les arts. L'école de la République est morte. Tu n'as qu'à voir les jeunes profs que l'on recrute aujourd'hui ... "

aucun commentaire

mardi 7 mai 2019

Par admin,

mardi 7 mai 2019 à 14:19 :: Les bons Profs (2019)

Aiain Finkielkraut nous recevait, Mathilde Brézet et moi, le 4 Mai 2019 dans son émission Répliques (France Culture) à propos de ce que peut être un bon professeur :

aucun commentaire

lundi 6 mai 2019

Par admin,

lundi 6 mai 2019 à 15:56 :: Les bons Profs (2019)

Article du 3 Mai 2019

.jpg)

aucun commentaire

mardi 30 avril 2019

Par admin,

mardi 30 avril 2019 à 16:35 :: Les bons Profs (2019)

Réaction frappante d'une collègue et amie de collège à la lecture des "Bons profs" :

"J’ai terminé la lecture de ton livre. Comme tu m’avais dit être curieux d’avoir l’avis d’une collègue, je te livre quelques réflexions en vrac par mail.

Je suis tout à fait d’accord avec ce que tu dis sur la prépa, je m’étais fait exactement la même réflexion que toi à ce sujet. Je n’ai aucun souvenir des contenus que j’ai pu acquérir en hypokhâgne (encore qu’il doit y en avoir, mais ils sont agglomérés à la masse, sans doute). Ce que j’en ai retenu, c’est le rythme de travail et la vie qu’on y mène. On y apprend, en fait, que ses limites sont bien plus loin que ce qu’on s’imaginait, et qu’on est capable d’une résistance à l’effort que l’on n’aurait pas crue si on ne l’avait pas expérimenté personnellement. Et ça, je m’en suis bien souvenue, et ça m’a rudement servi dans la suite de mon parcours. (Sans vouloir être médisante, je vois bien la différence aussi en termes de capacité de travail par rapport à certains collègues, souvent, qui paniquent à l’idée de devoir corriger deux paquets de copies ou préparer seuls un cours qui n’est pas tout prêt dans le manuel ou sur le web). C’est même plus utile dans la vie que le reste de ce qu’on peut y apprendre, avec le recul.

Je n’ai pas le même ressenti que toi sur la Sorbonne. Il faut dire que j’y étais inscrite en lettres classiques, et que les deux matières les plus importantes étaient le latin et le grec. Là-dessus, les professeurs que j’ai eus étaient clairement des pointures, et c’est grâce à eux que j’ai compris ce que signifiait réellement l’expression « faire ses humanités ». Je me souviens de tous leurs noms, leurs visages, leurs voix, et pense souvent à eux avec émotion et regrets. Je payerais cher pour pouvoir m’offrir le luxe de repasser une année à travailler sous leur férule. Là, j’ai appris. J’ai peu de souvenir des professeurs de littérature française, bien que j’aie eu Michel Zink, récemment admis avec brio à l’académie française, mais il enseignait un siècle qui m’a toujours rebutée. Cependant, je ne dirai jamais de mal de la Sorbonne. C’est là que j’ai passé les années les plus épanouissantes de ma vie, débarquant de mon petit lycée de province que la moitié des élèves quittaient vers 15h par le bus de ville dont le terminus était la plage de Canet dès le début du mois de mai. Ce fut pour moi une révélation intellectuelle, et j’ai beaucoup de respect pour ses vieilles pierres et de vénération pour ses bibliothèques et ses maîtres.

Sur le reste de ton propos, j’ai un avis mitigé, essentiellement parce que j’avais l’impression de ne pas faire le métier dont tu parlais, contrairement à ce que le thème affiché par le livre laissait attendre. C’est dû au fait que tu y envisages le rapport au texte littéraire dans une perspective de cours pour des « grands » élèves normalement alphabétisés, ce qui te permet de te poser des questions qui me sont interdites, ce qui me pèse considérablement. Il y a clairement un peu de jalousie voire d’aigreur, dans mon ressenti, moi qui ai dû, pas plus tard qu’au début du mois, chercher sur internet des modèles de lettres cursives façon CP pour les imprimer pour mes 5èmes. Je voudrais bien, avec mon agrégation et mon doctorat, pouvoir élever le niveau de mes cours et dépasser parfois en lecture le stade de la compréhension littérale du texte. Et même ça …

C’est un luxe rare à mon avis de pouvoir enseigner de sorte de se poser les questions dont tu traites dans ton livre. Je considère pour ma part le métier de professeur comme étant extrêmement difficile psychologiquement, et pour avoir vu déjà mes collègues faire des tentatives de suicide, rester enfermés dans leur salle après les cours pour pleurer ou partir en burn-out, j’ai pris l’habitude de dire que, pour moi, un bon prof, c’est d’abord un prof vivant. Et pour rester un bon prof, il faut d’abord se donner les moyens de garder la santé. Clairement, la musique et l’écriture sont des stratégies très utiles pour cela. Tiens, si tu veux des idées pour un tome 2, tu peux toujours dire que c’est assez violent, quand on s’est engagé dans ce métier animé de l’idée que l’école et le travail sont un moyen de promotion sociale, de constater que d’année en année tes élèves s’appauvrissent. Tu le vois dans leur tenue vestimentaire: l’an dernier, un de mes élèves a passé tout l’hiver dans le même survêtement trop grand pour lui avec des baskets aux semelles trouées, par exemple (et ce n’est pas un immigré ni rien de tout cela, hein). Et tout le monde s’en fout, l’assistante sociale veut bien compatir mais ça s’arrête là. Globalement, ils sont visiblement de plus en plus pauvres. Et, par un mécanisme dont la logique m’a toujours échappé, cette pauvreté financière s’accompagne toujours d’un appauvrissement culturel, comme si apprendre une leçon dans un manuel scolaire gratuit ou emprunter un livre gratuitement à la Médiathèque coûtait de l’argent. Tu dois « mettre en œuvre » des programmes ahurissants de complexité et de difficulté devant des classes d’enfants dont tu sais que Untel a appris que son père n’est pas son vrai père, l’autre a découvert que sa mère tournait des pornos et que tous ses camarades l’ont vue se faire enc… sous ses yeux, l’autre a une mère alcoolique, et je t’en passe des meilleures, je pourrais en écrire des pages mais j’ai pas envie.

Le prof, c’est celui qui se ramasse toute la misère sociale galopante dans la gueule dès 8h du matin mais qui est payé pour la balayer gentiment et la dissimuler sous le tapis en évaluant positivement des compétences.

Le prof, c’est le fonctionnaire qui doit obéir à sa hiérarchie qui lui pond des programmes totalement déconnectés parce que c’est ce dont la France de demain aura besoin, et qui doit gérer des élèves qui ne sont en rien en capacité d’en intégrer le quart.

Il est coincé dans l’étau des injonctions contradictoires, avec des inspecteurs qui, en formation, disent qu’ils savent que c’est infaisable et qu’ils ne te reprocheront pas de ne pas en faire la moitié, et qui t’envoient des chargés de mission qui te démontent pour se faire mousser pour passer agrégés sur liste d’aptitude. Dans la masse foisonnante et ingérable des textes règlementaires qu’il doit chercher tout seul sur le web, il n’arrive même plus à comprendre exactement ce qu’il doit faire, ce qu’on attend de lui, et a toujours l’impression d’avoir mal fait son travail et se sent constamment en situation de pouvoir être réprimandé par l’inspection ou sa hiérarchie. Tiens, première question: le bon prof est-il celui qui se préoccupe des textes, de son chef d’établissement ou de ses élèves? Parce que ce n’est pas la même chose …

C’est celui qui est jeté en pâture à l’opinion publique parce qu’il ne bosse que 18 h 36 heures par semaine, ce gros fainéant, avec la bénédiction du ministère qui se dit qu’il pourra profiter de cette propagande pour bloquer son salaire et virer du monde.

Voilà. Avec tout ça, je serais bien incapable, moi, de me prononcer sur ce qu’est un bon prof ou un mauvais prof. Je pense qu’il y a une quantité énorme de points de vue possibles et différents sur la question, selon l’angle sous lequel on considère la chose. C’est courageux d’essayer de répondre à cette question, tu as eu ce courage et cela répond à un questionnement légitime. Je n’aurais pas ce même courage, tu auras peut-être observé que je ne prends jamais les sujets que tu proposes en lien avec le monde du travail, exprès. Je n’ai vu aucun des films dont tu parles dans ton livre, mais j’ai vu La journée de la jupe, avec Isabelle Adjani. Je trouve que c’est un excellent film. Criant de vérité, dans l’authenticité de la démarche de la prof de lettres qu’elle incarne. Je pense toujours à elle quand je fais Molière avec mes élèves, et suis toujours en jupe ces jours-là. (Mes élèves jamais, même quand je fais la promo de la journée de la jupe, qui existe réellement. Le mieux que j’ai pu faire, un jour: une élève est venue avec une jupe par-dessus son jean. Il y a du boulot).

Bon, comme prévu, c’est parti dans tous les sens. J’espère ne pas t’avoir froissé. C’est un sujet sensible, sur lequel j’ai aussi mes idées et mon vécu. Nos parcours ont des points communs (la prépa, la Sorbonne, des débuts dans des zones « sensibles », j’ai commencé à Pantin, un bon souvenir) mais aussi des divergences : mes parents à moi n’appartenaient pas à la bourgeoisie, à la maison les fins de mois commençaient le 5, comme disait Coluche, et pour moi l’école a été le moyen de la promotion sociale: mon père n’avait pas son bac, ma mère s’était arrêtée là. Cela m’écœure qu’à l’heure actuelle l’école ne joue plus du tout ce rôle et s’en foute royalement, quoi qu’en dise le ministre."

aucun commentaire

lundi 29 avril 2019

Par admin,

lundi 29 avril 2019 à 15:08 :: Les bons Profs (2019)

Olivia Gesbert m'interviewe sur France Culture à propos des "Bons profs" et des réformes Blanquer :

aucun commentaire

vendredi 12 avril 2019

Par admin,

vendredi 12 avril 2019 à 14:59 :: Littérature française

Quelques remarques en vrac sur le dernier Houellebecq, « Sérotonine » (2019) :

Je n’ai trouvé qu’une seule occurrence du mot « pénible », pourtant pléthorique d’habitude chez notre auteur ; en revanche « bite » et « chatte » restent assez présents, au détriment de d’ailleurs de « couille », quasiment absent dans l’ensemble de la geste houellebecquienne, me semble-t-il / Je suis ravi que le principal personnage secondaire s’appelle Aymeric, qu’il soit par ailleurs d’origine noble et normande ; j’avoue que sa fin tragique n’est pas tout à fait pour me déplaire / La scène de pédophilie passe plutôt bien, beaucoup mieux intégrée dans le récit que la scène de zoophilie qui tombe, elle, comme un cheveu sur le soupe (en l’occurrence, comme un poil canin sur un vagin nubile) / Cette scène de révolte de paysans bloquant un bretelle d’autoroute est évidemment stupéfiante, pour peu qu’elle ait vraiment été écrite avant le début de la crise des Gilets jaunes (ce qui du reste est probable) ; coup sur coup, Houellebecq a réussi le prodige d’anticiper à quelques jours près le surgissement d’une réalité à peine entrevue, rien que pour ça son œuvre fascinera encore longtemps / Je persiste à penser qu’il a livré quatre chefs-d’œuvre avec ses quatre premiers romans et que les trois suivants (dont « Sérotonine ») marquent un certain retrait, soit par la redite, soit par le sentiment qu’ils donnent de ne pas savoir exactement où aller ; à cet égard, les cent premières pages de « Sérotonine » m’ont fait l’effet d’une autoparodie poussive et assez gênante / Par la suite, le roman prend son rythme et la partie centrale décrivant la désespérance du monde agricole fonctionne très bien, même si l’on aurait aimé qu’elle soit développée, approfondie / Le narrateur est dépressif au dernier degré et j’avoue avoir eu du mal à croire à ce degré de désespoir, à 46 ans, pour une question d’échec amoureux ; je suis pourtant adepte des littératures de la dépression / J’ai cru noter une certaine inflexion du style vers une manière plus relâchée, avec des phrases sinueuses et volontiers répétitives : une manière d’épouser le lyrisme du propos, puisqu’il s’agit bien d’un roman dont le message ultime est romantique ? A moins qu’il ne s’agisse d’un mélange d’épuisement et de paresse ? / La photo de quatrième de couverture esquisse un sourire tellement évanescent que je me demande s’il n’est pas plus triste que n’importe laquelle des photos du Michel rêveur et accablé que nous connaissons / Enfin, le livre propose tellement de vannes, d’ailleurs souvent drôles, qu’on dirait le texte-support d’un véritable stand-up.

aucun commentaire

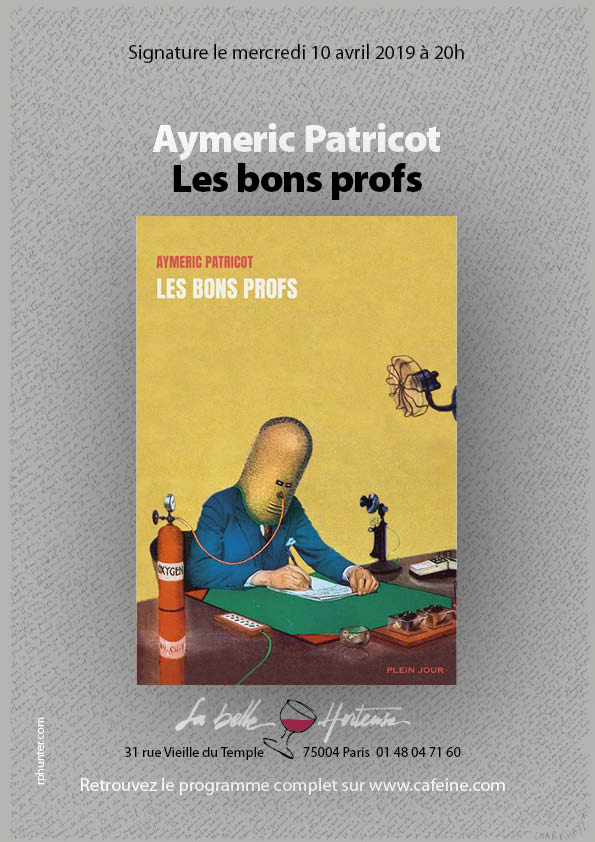

mercredi 10 avril 2019

Par admin,

mercredi 10 avril 2019 à 08:47 :: Les bons Profs (2019)

aucun commentaire

mercredi 3 avril 2019

Par admin,

mercredi 3 avril 2019 à 12:03 :: Les bons Profs (2019)

Les "Bons profs" évoqué

dans le JDD (sous la plume de Marie Quenet)

et son auteur interviewé par Paulo Pinto Gomes

dans La Croix.

aucun commentaire

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 >

.jpg)