lundi 11 mars 2019

"Le professeur doit-il apprendre à se taire ?"

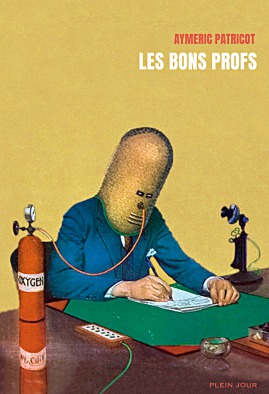

Par admin, lundi 11 mars 2019 à 17:20 :: Les bons Profs (2019)

"En dépit de la sympathie que m’inspire Jean-Michel Blanquer, je redoute parfois de saisir la logique profonde de ses réformes. Et la loi tout juste adoptée par le Parlement n’y fait pas exception. Comment comprendre, notamment, cette notion d’ « exemplarité des personnels de la communauté éducative » contenue dans le premier article, notion qui fait déjà beaucoup parler d’elle et dont on annonce qu’elle pourra être invoquée dans le cadre de mesures disciplinaires ? Faut-il y voir, comme beaucoup, une volonté d’intimider les professeurs à l’heure où la réforme du lycée suscite des protestations ? Il s’agirait de rendre effectif ce fameux devoir de réserve aux contours jusqu’à maintenant si flous et qui interdirait désormais de dénigrer l’institution scolaire « par des propos diffamatoires ».

A moins qu’il ne s’agisse d’un gage donné aux élèves et aux parents d’élèves pour mieux leur faire accepter la deuxième partie de l’article, ce respect que l’institution scolaire attend d’eux, et dont on souligne souvent le redoutable affaiblissement. Dans un même mouvement, Blanquer chercherait ainsi à « responsabiliser », comme il le dit lui-même, les professeurs et les parents, de manière à retrouver le chemin d’un exercice plus serein du métier.

Il reste cependant permis de s’étonner que cette nouvelle exigence pesant sur le professeur survienne quelques semaines après le vaste mouvement PasdeVague, où les professeurs se plaignaient déjà de l’omerta qu’ils subissaient de la part de leur administration. Combien de violences passées sous silence depuis des années, depuis des décennies ? Combien d’humiliations minimisées, relativisées, finalement tues, sous prétexte de ne pas envenimer les choses mais pour mieux contenir, en réalité, la révélation d’une dégradation spectaculaire des conditions d’exercice ? Par le miracle de l’anonymat sur internet, la parole se déliait enfin. Peut-être attendait-on, par conséquent, un signe de compréhension de la part du gouvernement plutôt que cette défiance vis-à-vis de la liberté d’expression.

Quoi qu’il en soit, cette curieuse façon de commencer par exiger quelque chose du professeur au moment même où l’on déclare vouloir instaurer la confiance me paraît assez révélatrice du statut paradoxal de la parole dans le métier, statut dont je me plais à décrire les raffinements dans Les bons Profs.

En effet, le professeur est l’objet d’une injonction paradoxale. D’un côté, on lui demande de maîtriser l’art de la parole, d’en déployer avec force les effets devant son public ; on lui demande même d’éveiller chez l’élève une passion comparable. De l’autre, on exige de lui qu’il contribue au bon fonctionnement d’une institution par nature très hiérarchisée puisque tentaculaire et, qui plus est, hantée par le principe d’autorité. Par conséquent, au cours de sa carrière, le professeur devra surtout apprendre à se taire, du moins à canaliser sa parole. Non seulement il comprendra l’importance des silences dans son propre cours, non seulement il se retiendra de révéler certaines difficultés sous peine de ternir sa propre réputation, mais il devra surtout apprendre à jouer le jeu de cette hiérarchie que lui-même instaure dans la classe. D’une certaine manière, le professeur apprend à devenir le plus discipliné des élèves, lui dont le rôle est pourtant, si l’on se réfère aux ambitions humanistes du métier, d’enseigner les rudiments de la liberté. Au fond, l’article 1 de la nouvelle loi ne fait-il pas qu’entériner l’un des aspects fondamentaux de ce paradoxe ?