J’ai beaucoup de mal à finir les polars : passés les premiers chapitres où l’auteur campe l’atmosphère, distille les premiers éléments de l’intrigue, dépeint les caractères, l’histoire se disperse bien souvent en complications inutiles, en digressions multiples.

Agatha Christie, je me suis toujours ennuyé ferme en la lisant.

Stieg Larsson, je n’ai pas été suffisamment pris par ses intrigues pour supporter les centaines de pages de digressions financières.

Dans le domaine français, j’ai eu le plaisir de découvrir récemment

Jean-Patrick Manchette, dont j’ai dévoré la brillante adaptation en bandes-dessinées par

Tardi,

La position du tireur couché, et dont j’ai ensuite lu l’alléchante

Affaire N’Gustro, racontant la dérive criminelle d’un petit fasciste de la deuxième moitié du 20ème siècle, embarqué dans des intrigues politiques qui le dépassent. J’ai été vivement séduit par les premiers chapitres, gouailleurs en diable, d’une noirceur revigorante. Puis, comme d’habitude, je me suis désintéressé des ramifications de l’intrigue, pourtant peu complexe, et j’ai poursuivi ma lecture d’un œil distrait qui m’a retenu de bien comprendre.

Même effet avec

La vie est dégueulasse de

Léo Malet.

Simenon est bien l’un des rares auteurs du genre dont j’arrive à lire ses livres, mais c’est parce qu’ils sont courts, qu’ils vont à l’essentiel et qu’ils relèvent davantage de l’étude de mœurs.

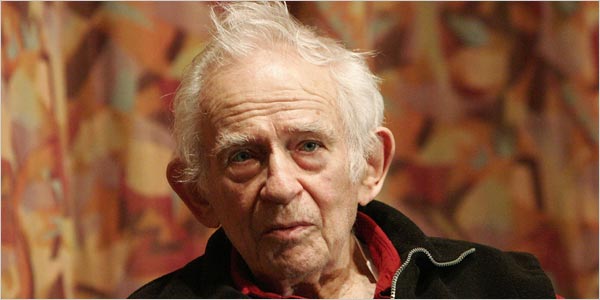

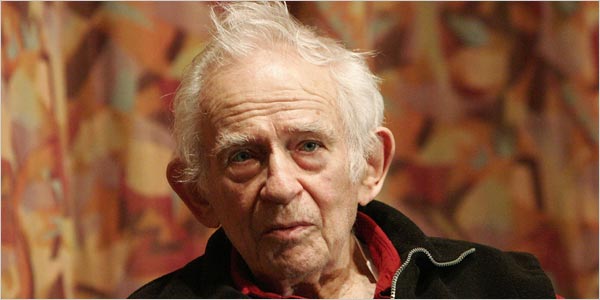

Dernière découverte en date dans le domaine, l’étonnant

Les vrais durs ne dansent pas de

Norman Mailer (parodie de polar), un auteur que je n’avais encore jamais lu et qui m’a enthousiasmé pendant les trois cents premières pages. En général, je fuis les livres qui se présentent comme des polars comiques, les pires dans le genre des livres aux intrigues alambiquées, sans grand intérêt. Mais la puissance narrative, ici, emporte la mise – on dirait du

Philip Roth sans prétention métaphysique, ni volonté de peindre l’Amérique dans ses pires obsessions. Le pitch (un écrivain alcoolique, dans une petite ville de la côte Est, se réveille un lendemain de cuite en découvrant dans son jardin la tête d’une femme) laissait augurer du pire, mais il annonçait en fait un roman au style souvent brillant, à la noirceur réjouissante.

Dans ce livre, Norman Mailer fait preuve d’un talent ébouriffant dans trois exercices de style :

- La peinture d’atmosphère, de lieux hantés par une histoire complexe : «

Une bonne moitié de nos poutres, chambranles, seuils et linteaux, et jusqu’à notre charpente, était ainsi venue en bac voilà plus d’un siècle, et faisait donc de nous, très matériellement, une partie intégrante d’Enferville la disparue. Quelque chose de ce Klondike de putains, de contrebandiers et de baleiniers pressés de dépenser leur paye vivait à l’intérieur de nos murs. Il y avait même eu d’innombrables brigands qui, par les nuits sans lune, construisaient de grands feux sur le rivage pour tromper les grands voiliers, qui, croyant doubler un phare, viraient trop tôt vers le port et s’échouaient sur les haus-fonds. Ce que les naufrageurs mettaient à profit pour les piller. Patty Lareine prétendait entendre encore les cris des matelots massacrés en essayant de repousser les chaloupes des maraudeurs. » (Les vrais durs ne dansent pas, page 91)

- Les scènes de sexe épique, comme dans cette description vaginale qui se veut un pastiche d’un morceau de bravoure de John Updike : «

Excité, le con de Madeleine semble surgir d’entre ses fesses et la petite bouche reste rose aussi large qu’elle ouvre les cuisses, tandis que la chair extérieure de son vagin – la grande bouche – révèle une lubrification boudeuse et que le périnée (que nous appelions nique, quand j’étais gamin à Long Island – ni con ni cul, ha ha) est une plantation luisante. On ne sait plus s’il faut la manger, la dévorer, la révérer ou s’y planter. J’avais l’habitude de lui dire dans un souffle : « Ne bouge pas, ne bouge pas, je te tuerai, je suis sur le point de jouir. » Oh, les bruits innombrables qu’elle faisait en réponse. » (page 203)

- Et, point fort de Mailer, la comparaison grotesque : «

Son visage exprimait quelque chose de la frayeur muette que doit ressentir un mur de pierre sur le point d’être abattu. » (page 461)

Las, Norman Mailer ne déroge pas à la règle, et les cent cinquante dernières pages de son roman sont épuisantes de vains rebondissements et d’explications sans fin… Malédiction du genre ?