vendredi 4 novembre 2011

Joey Starr, rappeur pour bobos ?

Par admin, vendredi 4 novembre 2011 à 09:55 :: Littérature française

Rihanna - We Found Love par umusic

1) Une élève de BTS, s'accordant une pause en regardant des clips sur un ordinateur du lycée, s'étonne que la dernière vidéo de Rihanna (ci-dessus) utilise des coloris vieillots. "C'est comme dans un vieux film... - Comme dans un vieux film ? - Bah oui... Des films de votre époque, quoi..." (Rires gênés)

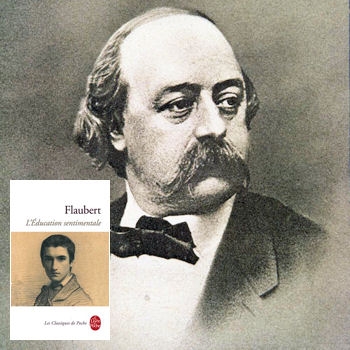

2) Au cours de cette même pause, je parle de rap avec un élève : Snoop, Lil Wayne, Drake, Booba... " Et JoeyStarr, tu as écouté son dernier album ? - JoeyStarr ? Oh, très peu pour moi... " (Sous-entendu, sans doute : ce rappeur d'une autre époque, écouté maintenant par les vieux... Pire : par les bobos...)

3) Dans un café parisien, le patron fait passer un entretien d'embauche à un jeune homme à piercing. Il examine le cv du candidat.

- Je vois que vous avez quitté votre travail de 2002, et que vous n'avais pas travaillé pendant un an.

- Oui, c'était un chagrin d’amour… J'ai été très malheureux à cause d'une fille... Il valait mieux que j'arrête.

- Et en 2004, vous n'êtes aussi resté que deux mois pour ce poste ?

- Celui-là, euh… Management à l’américaine… Insupportable ! J'aime pas trop ça, les petits chefs qui pressent les salariés comme des citrons... Vous savez, c’est l’histoire de l’œuf et de la poule… Un moment, la poule, elle peut plus, quoi…

- Vous ne supportez pas la pression ?

– Euh, non ! J’aime la pression ! Mais bon, quand c’est constructif, quoi… Ce que je supporte pas, c’est vraiment ceux qui abusent de leur pouvoir…

- Les connards ?

– Oui, c’est ça, les connards !

– Je vous rassure, on n’est pas des connards ici… Et ce poste, là ?

– Euh… J’étais arrivé en retard… Rien qu’une fois ! Je vous jure… Ils m'ont viré pour cinq minutes de retard !

- C’étaient des connards, eux aussi ?

– Euh, en fait, oui.

– Votre principale qualité ?

– La ponctualité. Mais aussi, je suis honnête, je suis franc.

– J’ai vu ça.