mercredi 7 mai 2008

L'avortement chez les Bisounours

Par admin, mercredi 7 mai 2008 à 22:13 :: Littérature française

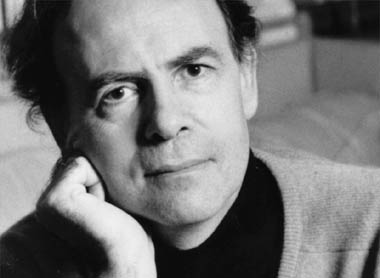

« Tu sais, le monde de l’édition, c’est vraiment des gentils par rapport au monde de l’art contemporain. Si tu savais comme les coups bas, parmi les éditeurs et les écrivains, sont bon enfant ! Des bisounours, vraiment ! » me confie Marc Molk dans l’appartement du 16ème qui présente un de ses montages vidéos (à l’occasion du surprenant et sympathique Vidéo-appart 2008).

Sur ces bonnes paroles je m’assois face à l’écran, je branche les écouteurs et j’écoute, subjugué, la lecture d’un passage de son livre Pertes Humaines (Arléa, 2006) (recueil très fin, très polisson, de courts récits des amours et des attachements du narrateur):

« Il me faut toujours une bonne heure d’explication pour obtenir la fin des récriments dans une conversation sur l’avortement. Je navigue la plupart du temps dans des milieux dits de gauche. Dire dans ces conditions toute l’aversion que l’on peut ressentir à l’idée d’avortement passe pour le chausse-pied d’une remise en cause de la loi Veil. Quand ma bouche articule que je suis prêt demain à manifester pour le droit à l’avortement, on ne m’écoute déjà plus, on ne me croit plus. Il n’est pourtant pas difficile à comprendre le cloisonnement entre l’espace public et la répulsion intime. En tant que citoyen, je défends la liberté de chacun à disposer de son corps ; en tant que personne, la simple idée d’être à l’origine ou impliqué dans un avortement me donne un vertige tel qu’il me faut m’appuyer ou m’asseoir (…) » (p 51)

Tout au long de mon écoute, j’adresse à Marc, en pleine conversation à l’autre bout de l’appartement, des signes de félicitation. Je me sens parfaitement en phase avec ce genre de texte prenant le contre-pied de vérités trop facilement admises, du moins pas assez discutées, et cherchant à faire la part des choses avec le moins d’esprit partisan possible.

Je me souviens d’ailleurs avoir fait face à une situation inverse à celle que décrit Marc Molk : il y a quelques années de cela je me suis trouvé le seul à défendre l’avortement autour d’une table d’une dizaine de personnes. Je suis passé pour le sectaire de service, stupidement attaché à son idée de tuer des fœtus, malgré mes efforts désespérés pour exprimer mon opinion de la façon la plus mesurée possible, et de choisir les exemples les plus éloquents. En vain. Mes interlocuteurs restaient absurdement bloqués sur des arguments que je trouvais sidérants, du genre : « Non, les accidents de pilule ça n’existe pas… »

J’étais sorti extrêmement troublé de ce repas. J’étais bien obligé de constater que la plupart des débats, malheureusement, ne font pas changer les positions d’un iota. On n’a pas la chance d’avoir tous les jours à sa table une dizaine de Marc Molk.