Nous vivons une époque de grande vitalité féministe, et même si l’on en approuve la philosophie générale, on peut regretter parfois que le simple point de vue de l’homme ait tendance à s’effacer. Sans même parler de discours machistes, on voit bien que toute parole identifiée comme masculine aura des chances de se voir disqualifiée, du moins sur le sujet des sexes et des genres, et quand bien même cette parole se voudrait féministe.

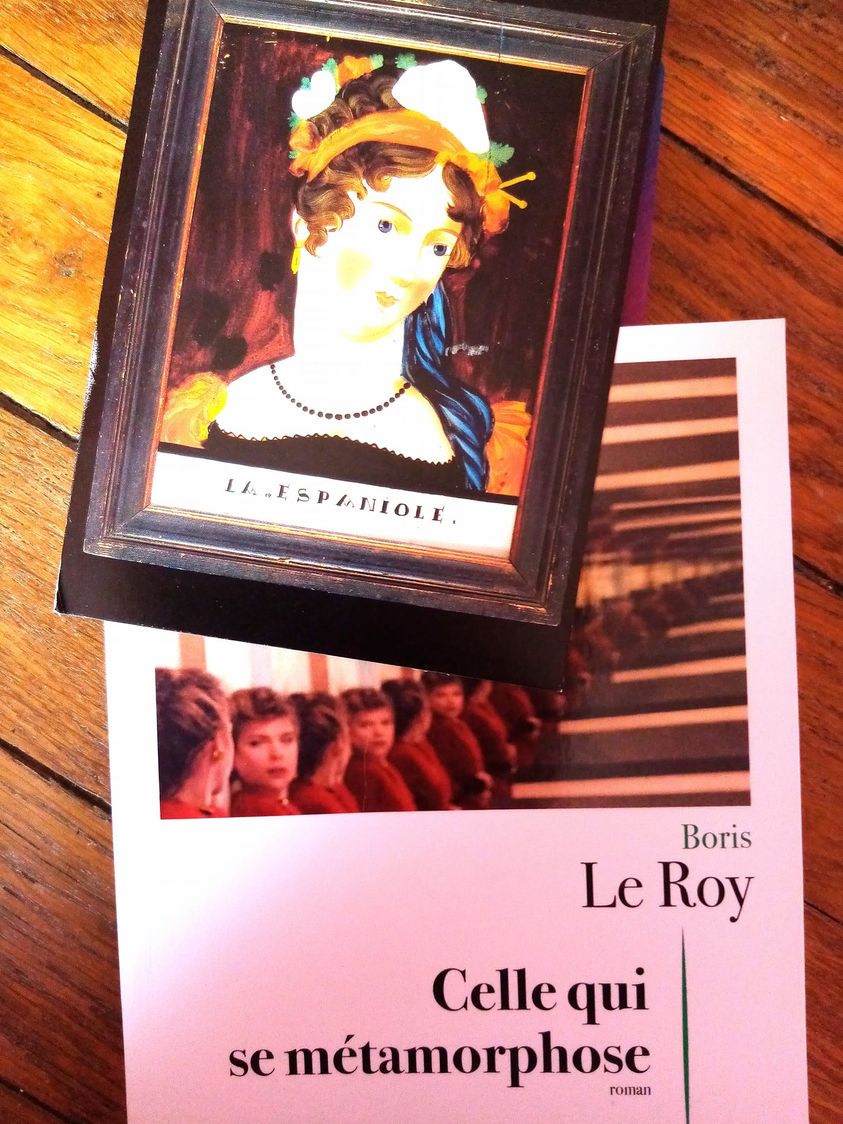

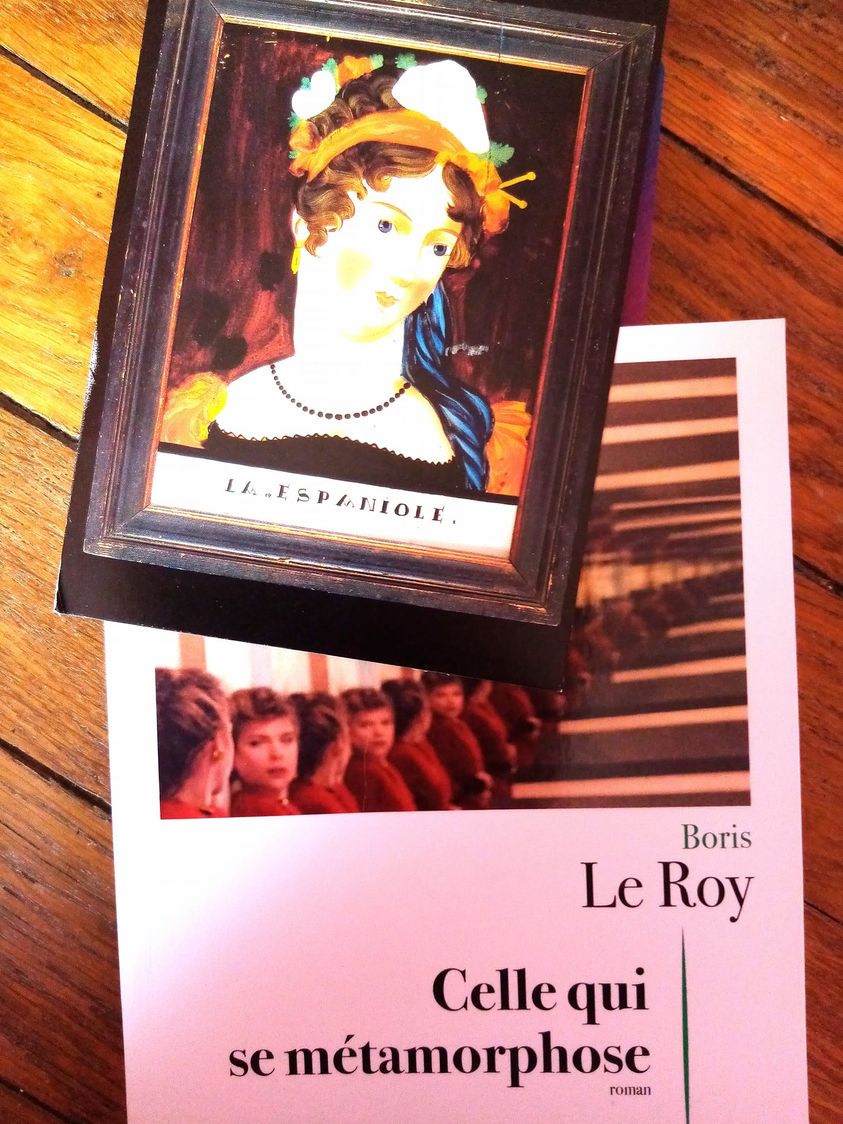

Dans ces conditions, les romans qui mettent en scène une voix masculine me paraissent désormais précieux, a fortiori quand ils ne se contentent pas de dénoncer le privilège masculin. Et c’est le beau pari que mène Boris Le Roy dans son dernier roman « Celle qui se métamorphose » (Julliard, 2021). Le propos fantastique – un homme voit celle qu’il aime se métamorphoser à vue d’œil, ce qui l’amène à douter de son propre état mental – sert de prétexte à toutes sortes de rêveries sur l’étrangeté de l’époque et ses absurdités. Elle permet surtout d’exprimer avec beaucoup de force l’angoisse qui peut tenailler un homme dans un temps qui lui déclare son hostilité, lui que l’on tient d’emblée pour un antihéros. En littérature, j’ai toujours aimé ces figures qui partent condamnables – cela me paraît même l’ambition de tout art.

« J’ai baissé la tête, légèrement, pour ne pas me trahir, en réalité je m’effondrais, je n’avais pas la force de prendre parti pour l’une ou l’autre des identités flottantes de ma compagne. Pour tout avouer, je n’arrive plus à prendre parti pour personne depuis ce phénomène de métamorphoses : plus j’essaie de comprendre ses différentes identités, de m’y adapter, moins cela m’aide. Rester sur mes positions et les lui imposer, quitte à ce qu’elle en souffre, à ce qu’elle doive rompre, serait non pas moral mais efficace, pour elle et moi, car en agissant pour son prétendu bien, c’est comme si j’attendais une justice, alors qu’il n’y a aucune justice à attendre de la vie, en tout cas pas morale. Mon amour ne m’a jamais remercié d’avoir essayé de m’adapter, j’ai plutôt eu l’impression qu’elle me reprochait une forme de faiblesse. » (p 106)