mercredi 11 avril 2012

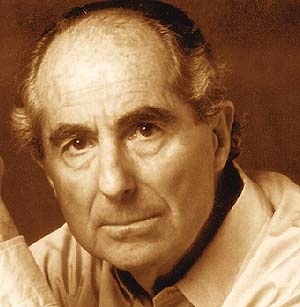

Le seul défaut des romans de Philip Roth

Par admin, mercredi 11 avril 2012 à 22:04 :: Littérature étrangère

Je relis La tache, sans doute le meilleur volume de la fameuse trilogie américaine de Philip Roth, et je suis une nouvelle fois frappé par l’étonnante puissance narrative du maître, son incroyable capacité à camper des personnages aux destins fourmillants de combats, de dilemmes et de sensations diverses.

Dans celui-ci, outre le pitch diabolique (un professeur d’université, accusé de racisme pour une phrase qui ne l’était pas, se révèle être métisse alors qu’il s’est fait passer, pendant toute sa carrière, pour un Juif blanc – Roth, au passage, reprend le motif si fréquent dans la littérature américaine du Blanc qui se révèle avoir des gènes noirs), je suis particulièrement sensible au thème de la mauvaise foi dans les phénomènes de groupes, des gens qui se laissent aller à des jugements hâtifs parce que cela satisfait leur besoin – plus ou moins conscient – de vengeance, et de même de violence.

Je me fais souvent cette réflexion-là, quand je suis le développement de telle polémique ou de tel scandale : les gens se font souvent plus idiots qu’ils ne sont, pour le pur plaisir de faire du mal.

Cette indignation-là parcourt le livre, dans quelques passages comme celui-ci page 390 de l’édition de poche :

« Fou, Coleman Silk, l’homme qui, navigateur solitaire, fait opérer à l’université un virage à cent quatre-vingt degrés ? Amer, indigné, isolé, oui – mais fou ? Les gens de l’université savaient pertinemment qu’il ne l’était nullement, et pourtant, comme lors de l’affaire des zombies, ils étaient prêts à faire comme s’ils le croyaient. Il suffisait de formuler une accusation pour la prouver. D’entendre une allégation pour le croire. L’auteur du forfait n’avait pas besoin de mobile, au diable la logique, le raisonnement. »

Malgré toutes ses superbes qualités, La tache souffre cependant d’un défaut que j’avais déjà cru remarquer dans les autres romans de Philip Roth : passé la première moitié du livre où Roth campe une intrigue brillante et fournie, il cède à la tentation d’étirer le volume bien plus que nécessaire. Les digressions se multiplient, souvent brillantes, mais sans nécessité réelle par rapport à la trame principale. Comme a pu le faire Aragon dans ses interminables (mais superbes) romans, Roth se laisse aller à la virtuosité plutôt qu’à la rigueur. Il prend le parti de livres fouillés, fouillis, étincelant de variations, mais gagnant en extension ce qu’ils perdent en intensité.

Dans La tache, par exemple, les trois premières parties sont tout simplement parfaites, construites sur la découverte progressive des contradictions du destin de Coleman Silk, mais les quatrième et cinquième proposent malheureusement quelques morceaux de bravoure à la fois réussis, chacun de leur côté, mais donnant furieusement l’impression que Roth a chargé la barque pour impressionner le lecteur.

Une trentaine de pages, par exemple, sont consacrées à un épisode burlesque (un certain Les se forçant à fréquenter un restaurant coréen pour surmonter ses traumatismes de guerre) qui aurait constitué une excellente nouvelle, mais qui fait un effet désagréable ici : le ton reste décalé par rapport aux autres chapitres. Et puis le passage n’est finalement pas aussi réussi que le reste – le trait, trop appuyé, ne rend pas hommage aux angoissantes complexités de l’ensemble.